小米集团再度出手布局汽车行业,投资自动驾驶芯片公司。

9月22日,自动驾驶计算芯片企业黑芝麻智能宣布,今年已完成数亿美金的战略轮及C轮两轮融资。经过这两轮融资后,该公司的估值也增长至近20亿美元。

其中,战略轮由小米长江产业基金、富赛汽车等企业参与;C轮融资则由小米长江产业基金领投,闻泰战投、武岳峰资本、天际资本、元禾璞华、联想创投、临芯资本、中国汽车芯片产业创新战略联盟等跟投。

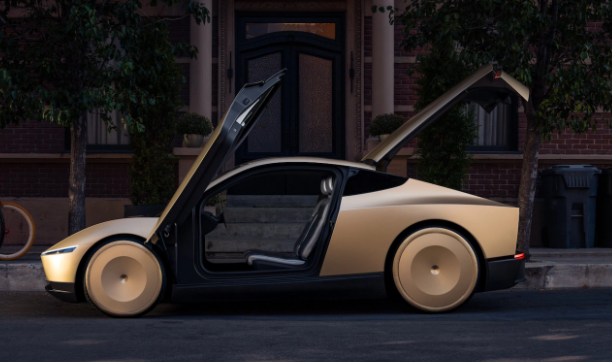

(图源:小米官网)

公开资料显示,小米长江产业基金成立于2017年,由小米科技、湖北省长江经济带产业引导基金合伙企业发起设立,基金规模达120亿元,用于支持小米及小米生态链企业的业务拓展。而此次投资黑芝麻智能,则是小米在宣布造车后在智能汽车芯片领域投资的第一家企业。

业内人士表示,小米此番动作,是在为补齐汽车产业链的核心技术能力做布局。

为何造车

互联网公司跨界造车,似乎已成趋势。

2021年3月,小米集团正式宣布小米智能汽车业务正式立项,拟成立一家全资子公司,负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元,预计未来10年投资100亿美元。小米集团董事长兼首席执行官雷军将亲自担任智能汽车业务的首席执行官。

在小米春季新品发布会上,雷军表示,造车是自己人生中的最后一次重大创业项目,愿意押上人生所有战绩和声誉,为小米汽车而战。不仅如此,小米汽车不寻求外部融资,而是由小米集团全部出资,支持其发展。

雷军还称,到2020年底,小米有1080亿元现金储备,拥有1万多人的研发团队,有完善的智能生态,有足够的底气造车。

2021年9月,小米汽车有限公司正式注册成立,注册资本100亿元,雷军担任法定代表人、执行董事及经理,由小米通讯技术有限公司全资持股。另据国家企业信用信息公示系统显示,小米汽车有限公司注册地址为北京,登记机关为北京经济技术开发区市场监督管理局。

在小米集团2021年第二季度财报电话会上,小米集团总裁王翔表示,公司自启动造车至今已收到了超过2万份简历。目前,小米汽车团队已组成了约300人的团队。

在苹果、华为等头部科技巨头入局汽车行业之后,小米宣布造车也并不令人意外。

2020年,小米正式宣布“手机×AIoT”作为公司未来五年的核心战略。AIoT指人工智能+物联网平台,即实现万物智慧互联的“超级互联网”。按照雷军的说法,AIoT业务未来将成为手机业务的催化剂、助燃剂。AIoT构建的智能生活要渗透更多场景、赢得更多的用户,获得海量的流量和数据,成为小米商业模式的护城河。而业界认为,智能电动汽车将成为未来AIoT互联生态的核心入口。

中金公司研究部指出,当前汽车行业正处于由机械定义向软件定义转型的进程中。汽车产品正逐渐由单纯的代步工具,发展为集出行、娱乐、办公于一体的“第三生活空间”。汽车终端未来将成为AIoT大生态中的重要组成部分。随着万物互联大趋势的确立,AIoT品类不断涌现,智能汽车作为代表性的下一代终端繁荣发展;并依托出行场景,构建丰富的垂直领域生态,打造“汽车互联网”。

与此同时,汽车行业也呈现新的格局:汽车电子架构向集中化演进,产业链各个环节价值得以重新分布。不仅传统产业链中半导体厂商、零部件供应商、整车厂将受到深远的影响,也为软件和互联网厂商打开了新的发展空间。小米也因此获得入场机会。

一名汽车行业分析师向财经网汽车表示,小米造车的动机,一方面是其主营业务智能手机和互联网服务的红利逐渐消失,而智能汽车增长潜力巨大,两者在智能化方面的共同点越来越多,而小米在这方面有较大优势;同时,汽车作为移动智能终端和智能生活主要场景,势必是小米构建5G+AIoT超级互联网愿景、践行AIoT战略的一块重要拼图。此外,智能电动汽车的供应链和消费市场开始逐步成熟,形成风口,小米现在启动造车是顺势而为。

除此之外,小米粉丝的支持也是促使雷军下定决心造车的重要因素之一。小米官微发起的一项有2万人参与的调查结果显示,超过95%的人支持小米造车。雷军认为,用户强烈的意愿源于过去多年来小米的成功积累,在小米生态和粉丝的支持下,汽车“造出来肯定能卖出去”。

尽管小米在科技电子和互联网领域卓有成就,并且有足够的资金和用户基础支持,但进入陌生的汽车行业,该公司能否补齐汽车制造经验不足的短板,攻克自动驾驶和三电等核心技术,后来居上,还有诸多的苦难和挑战。

多重考验

尽管小米过往在车联网、智能座舱方面已经拥有较多专利和经验,但在自动驾驶、三电技术、汽车电子电气架构及汽车芯片等智能汽车的核心环节,以及在整车制造经验上,尚没有太多积累,面临诸多挑战。

华西证券认为,小米依托自身在互联网科技深耕多年的积累,软件实力有足够保障;但在硬件系统方面,尤其是三电系统(电池、电机、电控)领域,小米的积累不足,是最薄弱的环节。

申港证券认为,出于研发和质量控制的考虑,在广泛投资产业链的基础上,小米将在自动驾驶传感器、计算单元、三电核心技术等关键领域进行高强度投资,而在激光雷达、自动驾驶算法、计算平台、高精度地图等具备较强壁垒的领域,都将成为小米投资造车的必经之路。

实际上,在宣布造车之前,小米公司及其关联机构就早已有汽车行业的布局,前后投资了小鹏汽车、蔚来汽车、Momenta、中航锂电、博泰等企业。

为加速造车计划,小米今年以来陆续投资了多家智能汽车产业链上下游的企业。

2021年6月,小米长江产业基金领投自动驾驶初创公司纵目科技。后者主要从事自动驾驶系统ADS和高级驾驶辅助系统ADAS的研发。当月,与高瓴、美团共同领投了激光雷达企业禾赛科技超3亿美元的D轮融资。

8月,小米集团宣布以7737万美元收购自动驾驶技术公司——深动科技。完成交易后,深动科技将成为小米全资附属公司。深动科技专注于提供高级驾驶辅助系统的感知、定位、规划及控制算法,提供自动驾驶应用的全套软件解决方案,收购其有助于增强公司在智能电动汽车业务上的核心技术能力。

不过,也有业内人士认为,在当前造车新势力形成气候、自主品牌大举投入、合资品牌加速追赶的情况下,留给小米补强技术的时间已是非常紧迫。如果小米公司无法在有限时间内补齐核心技术,也会导致自身产品的差异化不足,最终可能会陷入靠价格竞争来吸引用户的局面,难以实现品牌向上。

除此之外,生产模式也是小米汽车造车业务的未知数。目前,新进入造车赛道的互联网企业或自建工厂、或找车企代工厂,而小米汽车的生产模式尚未敲定。如何搭建生产和供应链体系,是小米汽车亟需解决的难题。

以往,小米主要是通过拉动式策略和代工模式制造产品。根据用户的订单需求,小米公司自行采购零部件,再交给代工公司组装成品。这个模式整体的周转更快,库存压力更小,另外也便于追赶速度,减轻初期的投资压力,同时也能保证一定的控制力。因此有观点认为,小米在欠缺制造经验的情况下,很有可能会先寻求传统汽车制造商合作,进行代工。

近日,有媒体报道,现代汽车已将其在北京的第二家工厂挂牌出售,并且与几家中国电动汽车制造企业就出售工厂进行协商,其中就包括小米汽车。

不过,北京现代方面对此回应称,网传消息为不实报道,洽谈出售的消息为主观臆断,北京现代并无相关计划。

此外还有消息称,小米在造车上与宝沃汽车有过深度洽谈,拟获得其生产资质和工厂产能,但因双方对宝沃汽车估值差距实在太悬殊,目前谈判已经戛然而止。

此外,雷军还携小米团队走访了长城汽车、吉利汽车、一汽集团、上汽集团等车企,因此有观点认为,小米汽车可能是为寻找代工厂而接洽各方车企。然而,小米对此予以了否认。

小米汽车未来将主打哪个市场,采取什么商业模式,也是为外界所关心的关键问题。

有观点猜测,小米的智能电动汽车可能会延续该品牌性价比突出的特点,推出一款面向主流市场的中型车或者紧凑车。这款车的目标群是追求性价比、对智能互联接受度高的的城市年轻消费群体,而这恰恰也是小米品牌的主要用户群。

一位汽车行业分析师向财经网汽车表示,小米过往主张的“铁人三项”模式在汽车行业中依然行之有效。所谓“铁人三项”是指硬件、互联网服务和新零售相辅相成。硬件是聚焦主流用户需求,打造有性价比的爆款单品,从而提升供应链效率,发挥规模效应,聚集流量。小米通过硬件带来用户之后,接下来通过互联网服务发挥变现的作用,贡献高利润,同时提升用户粘性,使用户更加依赖小米的生态。再有,小米在全国广泛布局的线下门店也将派上用场,这些位于城市核心商圈和购物中心的店面或将有助于小米汽车的引流和销售。

有媒体从知情人士处获悉,小米汽车计划在2024年发布汽车,此后三年内每年推出一款新车,同时总销量要达到90万辆。小米方面对此报道不予置评。

对于小米汽车未来竞争地位的判断,业内人士认为,小米汽车在未来更可能扮演搅局者的角色。该品牌凭借庞大的用户基础,智能互联和小米生态协同的技术优势,以及过往在用户体验、供应链管理方面的丰富经验,或许能够快速补齐自身短板,成为智能电动汽车市场的一位有力竞争者和搅局者。但是,核心技术能力的不足、性价比形象的局限以及后发劣势,可能使小米汽车难以成为行业的引领者。